在浩瀚的中华文化长河中,谜语作为一种独特的语言艺术形式,自古以来就深受人们喜爱,它以精炼的词句、巧妙的构思,以及寓教于乐的方式,展现了中华民族的智慧与幽默,画谜与图谜作为谜语中的两大分支,更是以其独特的魅力,吸引着无数解谜爱好者的目光,本文将带您走进画谜与图谜的奇妙世界,分享那些令人拍案叫绝的经典之作,一同感受其中蕴含的智慧与乐趣。

一、画谜:以形写意,妙趣横生

画谜,顾名思义,是以图画的形式来表现谜面,通过直观的图像引导猜谜者联想、推理,最终得出答案,它不仅考验了猜谜者的观察力、想象力,还要求一定的逻辑思维和创造性思维,画谜的魅力在于“形”与“意”的巧妙结合,往往能激发出令人意想不到的解谜灵感。

经典案例一:《竹林七贤图》

这是一幅描绘魏晋时期“竹林七贤”生活场景的画作,画中人物各具特色,但谜面却要求猜出其中一位隐士的名字,通过仔细观察画面,可以发现其中一位人物手持一柄无弦琴,悠然自得,此情此景,不禁让人联想到“嵇康弹琴”的典故,因此答案便是“嵇康”,此画谜巧妙地将历史典故融入画面,既展示了画家的艺术功底,也考验了猜谜者的文化底蕴。

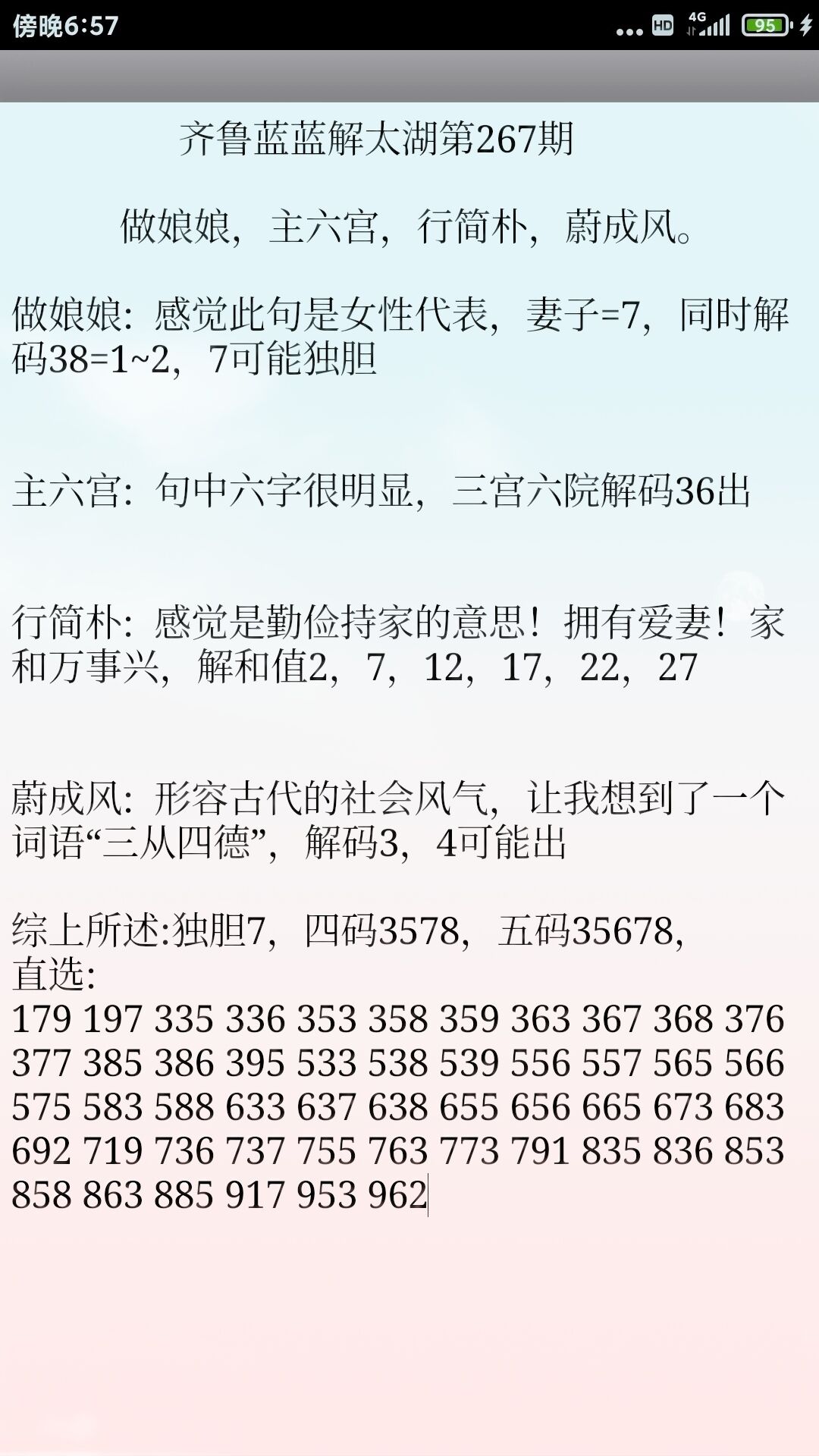

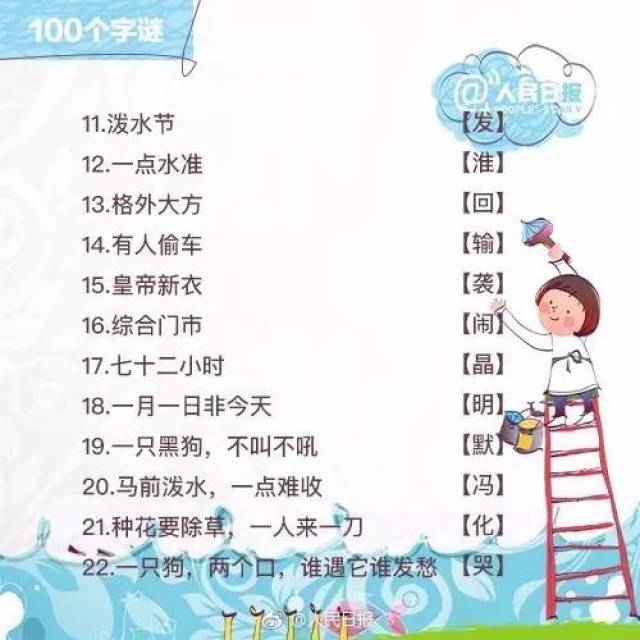

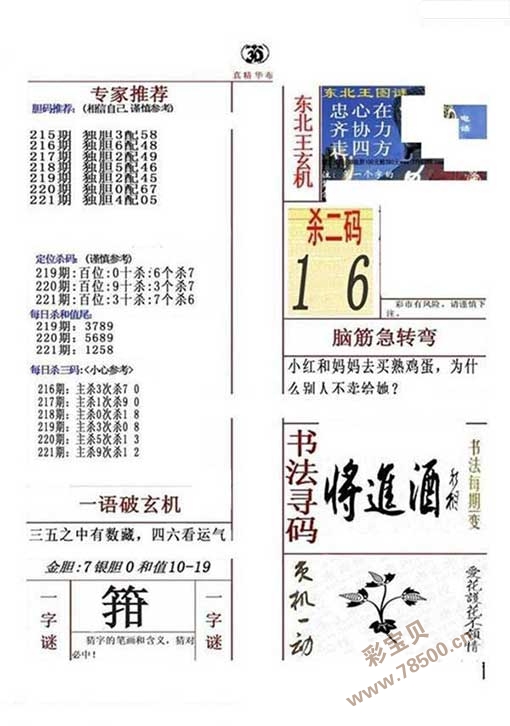

二、图谜:图文并茂,意在言外

与画谜不同,图谜更多地依赖于文字与图形的结合来构建谜面,它利用文字的巧妙排列、图形的巧妙布局,以及文字与图形之间的关联性,形成一种视觉上的“迷宫”,引导猜谜者一步步接近答案,图谜的魅力在于其高度的抽象性和暗示性,往往需要猜谜者跳出常规思维,进行深度思考。

经典案例二:《月上柳梢头》

此图谜以一幅月夜柳树图为背景,配以“月上柳梢头”的诗句作为谜面,谜底要求猜一成语,观察画面,月已高悬于柳树梢头,结合诗句意境,不难联想到“似曾相识燕归来”这一成语的前半部分——“触景生情”,虽然直接的字面意思并不直接指向成语全貌,但通过联想和意境的把握,最终可得出完整答案——“触景生情”,此图谜巧妙地利用了文字与图像的互动关系,让猜谜者在欣赏美景的同时,也享受到了思维跳跃的乐趣。

三、分享与交流:画谜图谜的魅力传递

画谜与图谜之所以能够跨越时空界限,持续吸引着不同年龄层的人们参与其中,很大程度上得益于其分享与交流的特性,当一个人解开一个复杂的画谜或图谜时,那份成就感是难以言喻的;而当这份喜悦通过口口相传、网络分享等方式传递给更多人时,便形成了一种独特的文化现象——解谜文化的传播与交流。

线上平台:互联网为画谜图谜的分享提供了广阔的空间,各大社交媒体、论坛、APP上都有专门的解谜板块或群组,人们在这里发布新作、交流心得、互相切磋,这种线上互动不仅扩大了谜语文化的受众范围,也促进了不同地域、不同文化背景下的解谜爱好者之间的交流与理解。

线下活动:除了线上平台外,许多城市和文化机构还会定期举办画谜图谜大赛、解谜沙龙等线下活动,这些活动不仅为解谜爱好者提供了面对面交流的机会,还通过现场展示、专家讲解等形式,进一步普及了画谜图谜的知识与文化价值。

四、画谜图谜的教育意义与文化价值

画谜与图谜不仅仅是娱乐活动的一部分,它们还承载着丰富的教育意义和文化价值,通过解谜的过程,可以锻炼人的观察力、思维能力和创造力;许多画谜和图谜都蕴含着丰富的历史文化知识或哲理思考,如前文提到的“竹林七贤”和“触景生情”,它们在娱乐的同时也传递着对历史、自然、人性的深刻理解。

画谜图谜还是一种跨文化的桥梁,许多外国友人通过解中国的画谜图谜来了解中国文化,而中国人在参与国际解谜活动时也能感受到不同文化的魅力与智慧,这种跨文化的交流不仅增进了世界人民之间的友谊,也促进了全球文化的多样性和包容性。

画谜与图谜作为中华文化宝库中的瑰宝,它们以独特的方式记录着历史的变迁、文化的传承与创新,在这个快节奏的时代里,当我们静下心来细细品味这些精妙的作品时,不仅能够感受到那份来自古老智慧的温暖光芒,也能在解谜的过程中找到心灵的慰藉与乐趣,让我们携手共赴这场智慧与乐趣并存的奇妙之旅吧!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号