在人类与微生物的漫长斗争中,抗生素的发现与使用无疑是最具里程碑意义的成就之一,磺胺类药物作为最早一批人工合成的抗菌剂,自其诞生以来便在医学领域占据了一席之地,而在这类药物中,磺胺二甲嘧啶(Sulfadimidine,简称SDM)以其独特的化学结构、广谱的抗菌活性和相对较低的毒副作用,成为了历史上重要的抗菌药物之一,本文将深入探讨磺胺二甲嘧啶的发现历程、作用机制、临床应用、以及其在现代医学中的地位与挑战。

发现历程:从偶然到必然的突破

磺胺类药物的发现并非一蹴而就,而是科学家们经过无数次实验与失败的积累后,终于迎来的一线曙光,1932年,德国化学家Gerhard Domagk在研究一种用于治疗皮肤感染的磺胺化合物时,意外地发现它对某些细菌感染具有抑制作用,虽然这一发现最初并未引起广泛关注,但它为后续磺胺类药物的研究奠定了基础。

真正将磺胺类药物推向高潮的是美国科学家Paul Ehrlich及其团队,1935年,Ehrlich的学生John Jacob Abel在研究一种名为“百浪多息”(Prontosil)的磺胺化合物时,发现它对多种细菌感染具有显著疗效,这一发现迅速引起了医学界的轰动,并促使了更多磺胺类药物的研发,其中就包括磺胺二甲嘧啶。

化学结构与作用机制

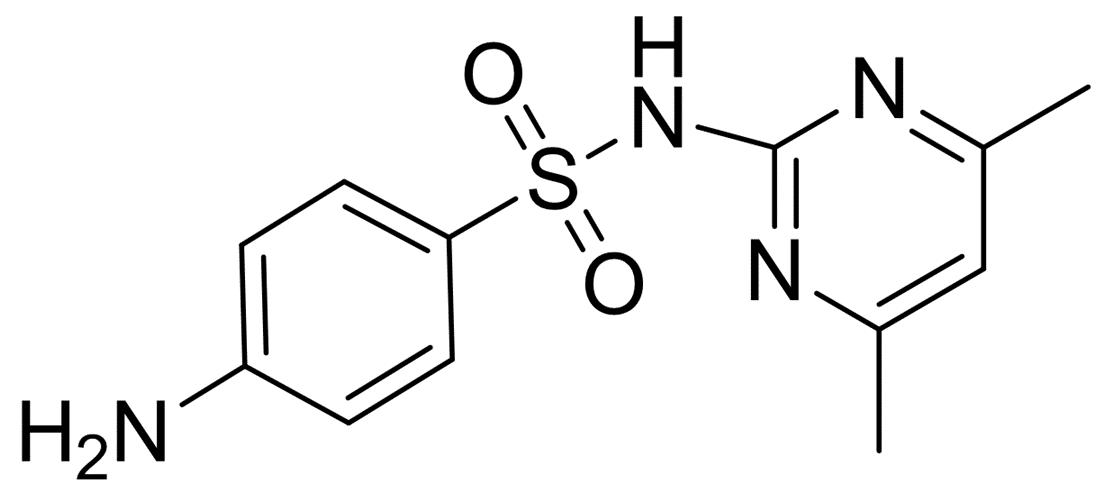

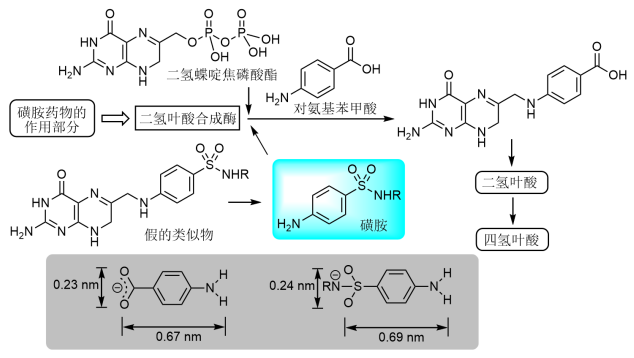

磺胺二甲嘧啶属于磺胺类抗菌药的一种,其化学结构由一个磺酰胺基团和一个嘧啶环组成,这种结构使得SDM能够竞争性地抑制细菌体内的二氢叶酸合成酶(DHFR),进而阻断细菌叶酸代谢的关键途径,最终导致细菌生长受阻和死亡,与许多其他抗生素不同,SDM并不直接破坏细菌的细胞壁或细胞膜,而是通过干扰其代谢过程来达到杀菌效果,这使其具有较广的抗菌谱和相对较低的耐药性风险。

临床应用与疗效评估

自20世纪40年代初开始,磺胺二甲嘧啶被广泛应用于治疗各种细菌感染,包括尿路感染、呼吸道感染、沙眼、皮肤感染等,其广谱的抗菌活性和相对低廉的成本使其在战时和战后初期成为重要的“救命药”,随着抗生素耐药性的逐渐出现和更高效、更安全的新药问世,SDM的临床应用逐渐减少,但仍作为二线药物在某些特定情况下使用,如对某些特殊病原体感染的治疗或作为其他抗生素的替代品。

现代医学中的地位与挑战

尽管磺胺二甲嘧啶在历史上曾发挥过重要作用,但其在现代医学中的地位已大不如前,这主要归因于以下几个方面的挑战:

1、耐药性问题:随着细菌对磺胺类药物耐药性的增加,SDM的疗效逐渐减弱,特别是对于那些已经广泛使用抗生素的医院环境中的感染,其治疗效果更为有限。

2、安全性问题:尽管相较于其他一些老一代抗生素,SDM的毒副作用较小,但仍可引起过敏反应、肾脏损害等不良反应,长期或不当使用还可能导致肠道菌群失衡等次生健康问题。

3、新药竞争:随着更多新型、高效、低毒的抗生素问世,如β-内酰胺类、氟喹诺酮类等,SDM在临床上的应用空间被进一步压缩,这些新药不仅具有更强的抗菌活性,而且对耐药菌株有更好的抑制效果。

4、政策与法规:随着全球对抗生素滥用问题的重视,许多国家和地区对抗生素的使用实施了更为严格的监管政策,这直接影响了包括SDM在内的老一代抗生素的使用和销售。

未来展望与研究趋势

尽管磺胺二甲嘧啶在临床上的应用已不如往昔辉煌,但其作为抗菌药物发展史上的重要里程碑,其研究价值依然不可忽视,未来对SDM的研究可能集中在以下几个方面:

1、耐药性改良:通过化学修饰或结构改造,开发出对现有耐药菌株仍具高效抑制作用的磺胺类药物新品种。

2、联合用药:探索SDM与其他抗生素或药物的联合使用方案,以增强其抗菌效果并减少耐药性的产生。

3、新适应症开发:利用现代生物技术手段,发现SDM在特定疾病治疗中的新用途或新机制,如作为某些特殊感染的二线治疗药物或作为辅助治疗药物使用。

4、安全性与药代动力学研究:进一步研究SDM的毒理学特性和药代动力学特性,以优化其使用方法和减少不良反应的发生。

5、可持续发展与教育:加强抗生素合理使用的宣传教育,提高公众对抗生素耐药性问题的认识,促进合理用药和可持续发展。

磺胺二甲嘧啶作为历史上重要的抗菌药物之一,其发现与应用不仅推动了抗生素研究的进展,也为人类对抗细菌感染提供了宝贵的经验和教训,尽管其在现代医学中的地位已发生改变,但其在抗菌药物发展史上的贡献和价值不容抹杀,随着科学技术的不断进步和全球卫生政策的不断完善,我们有理由相信,包括SDM在内的老一代抗生素将在新的研究与应用中焕发新的活力,为人类健康事业继续贡献力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号