在中华文化的浩瀚海洋中,歇后语如同一颗颗璀璨的珍珠,以其独特的形式和深邃的意蕴,在民间口语中流传千年而不衰,它是一种短小精悍、寓意深刻的修辞方式,往往通过一个故事或情境的描述,巧妙地传达出超出字面意义的深刻道理或情感,本文将深入探讨歇后语的意思,揭示其背后的文化内涵、语言智慧以及在现代社会中的应用价值。

一、歇后语的文化根基

歇后语深深植根于中华民族的传统文化土壤之中,是历史、哲学、民俗等多重因素交织的产物,它源于古代劳动人民的日常生活,经过口口相传,逐渐凝练成富有哲理和趣味性的语言形式。“王小二过年——一年不如一年”,这句歇后语形象地描绘了生活水平逐年下降的情景,既是对过去岁月的回顾,也是对未来不确定性的隐喻表达。

二、歇后语的构成与特点

歇后语通常由前后两部分组成,前半部分是形象的描述或设问,后半部分则是点睛之笔,揭示出真正的含义或结论,这种“引子+解释”的结构,使得歇后语既简洁又富有表现力。“画蛇添足——多此一举”,前半部分描述了一个荒谬的行为,后半部分则直接点出这种行为的愚蠢和多余。

其特点主要体现在以下几个方面:

1、形象生动:歇后语善于运用生动的比喻和形象的语言,使抽象的道理变得具体可感,如“飞蛾扑火——自取灭亡”,用飞蛾趋光的行为比喻不顾一切地走向毁灭。

2、寓意深刻:虽然表面简短,但歇后语往往蕴含着深刻的道理或警示,是对生活经验的总结和提炼,如“井底之蛙——见识短浅”,告诫人们不要局限于狭小的视野。

3、幽默风趣:歇后语中不乏幽默元素,能在轻松的氛围中传递深刻的道理,如“瞎子摸象——各执一词”,用盲人摸象的笑话来讽刺那些只知其一不知其二的人。

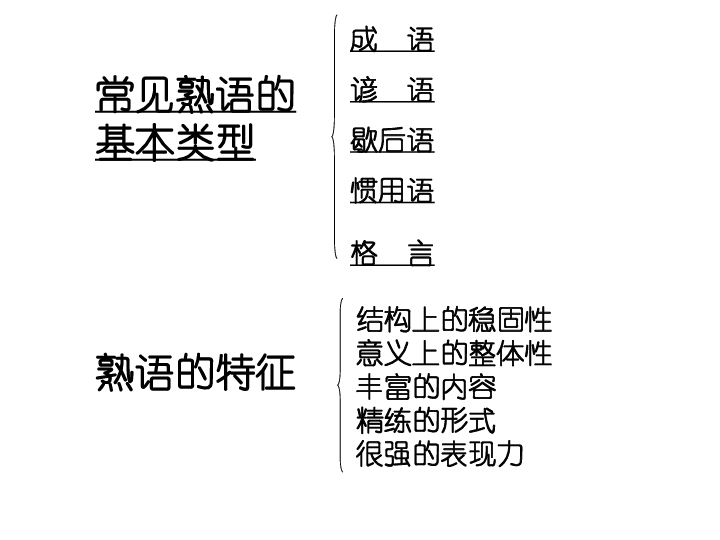

三、歇后语的分类与例解

和形式的不同,歇后语大致可以分为以下几类:

1、寓言类:通过动物或人物的寓言故事来传达道理,如“狐假虎威——仗势欺人”,形容依仗别人的权势欺压弱小。

2、生活类:反映日常生活现象或经验,如“姜太公钓鱼——愿者上钩”,形容心甘情愿地去做某事。

3、历史典故类:引用历史故事或人物来比喻某种情况,如“司马昭之心——路人皆知”,指野心显露无遗,为众人所知。

4、谐音双关类:利用同音或近音字制造双关语,如“外甥打灯笼——照旧(舅)”,通过谐音双关表达老样子、依旧不变的意思。

四、歇后语的社会功能与价值

1、文化传承:歇后语是中华文化的重要组成部分,它承载着丰富的历史信息和民俗文化,通过代代相传,有助于保持民族文化的连续性和认同感。

2、语言教育:歇后语以其独特的形式和深刻的内涵,成为一种生动的语言教育材料,它不仅教会人们如何运用语言,还通过寓教于乐的方式传递道德观念和人生智慧。

3、人际交往:在日常生活和社交场合中,恰当使用歇后语可以增加交流的趣味性和亲和力,有助于建立良好的人际关系。“不打不相识”,在适当的场合使用可以缓解紧张气氛,增进了解。

4、思维训练:歇后语的构成和解读过程也是对思维能力的锻炼,它要求人们不仅要理解字面意思,还要领悟其背后的深层含义,这有助于培养人们的逻辑思维和抽象思维能力。

五、歇后语在现代社会的应用与挑战

随着社会的发展和语言的演变,歇后语在保持其传统魅力的同时,也面临着一些挑战和变化,一些老旧的歇后语可能因不符合现代价值观而被逐渐淡忘或改写;新的社会现象和问题也不断催生出新的歇后语,如“网络红人——一炮而红”,反映了互联网时代的新鲜事物和快速走红的现象。

在全球化背景下,歇后语作为文化交流的桥梁,也面临着如何被更多国际友人所理解和接受的问题,这要求我们在保持其文化特色的同时,也要注重创新和翻译的准确性,使这一独特的语言形式能够跨越文化和语言的界限,更好地服务于国际交流。

六、结语

歇后语作为中华文化的瑰宝,不仅是一种语言现象,更是一种文化传承和智慧结晶,它以言简意赅的方式,传递着深刻的人生哲理和丰富的情感体验,在快速发展的现代社会中,虽然面临着诸多挑战和变化,但只要我们不断挖掘其内在价值,创新表达方式,相信歇后语将继续以其独特的魅力,在人们的心中绽放光彩,成为连接过去与未来、沟通心灵与智慧的桥梁。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号